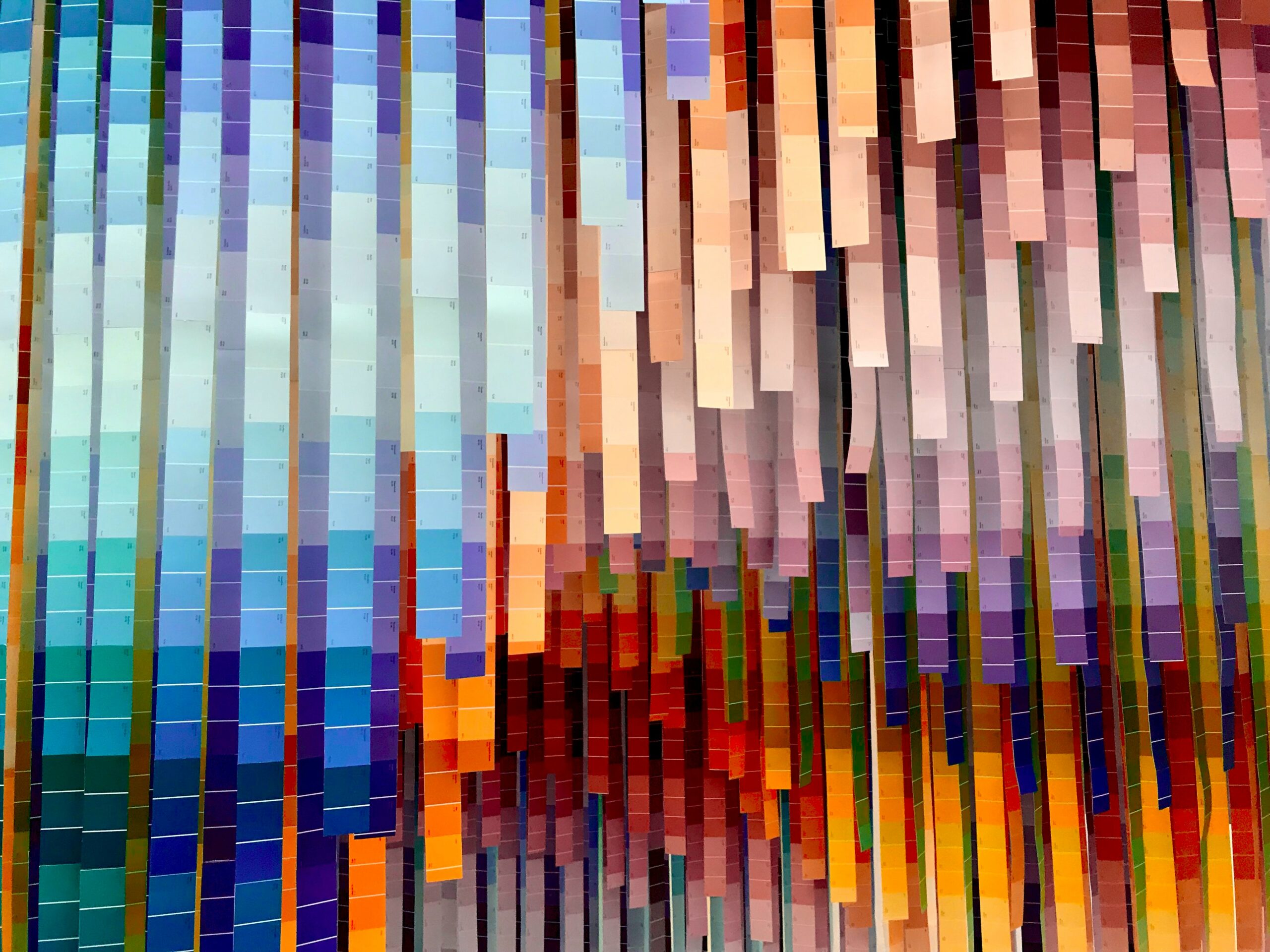

世の中が目まぐるしく変化して行く中、叫ばれ始めているのが「ダイバーシティ」や「インクルージョン」という言葉。

あなたもニュースや新聞でよく見かけるのではないでしょうか?

日本もだんだんとグローバル化していき、海外の人を目にすることも多くなりましたよね。

また、ありのままの自分を世間に伝えている芸能人やインフルエンサーも増えてきました。

しかし、「ダイバーシティ・インクルージョン」と聞いても、パッと何のことか思いつかない人も多いのではないでしょうか?

今回は「ダイバーシティ・インクルージョン」とは何なのか?日本や海外からの視点や、その課題点、どのような部分で活かしていけるのかどうかをご紹介していきます。

ダイバーシティ・インクルージョンって何?

そもそも、ダイバーシティ・インクルージョンとはどういう意味なのでしょうか?

ダイバーシティ・インクルージョンとは、性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性や、ライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性にかかわらず、多様な人々がそれぞれの個を尊重し、認め合い、良いところを活かすこと、とされています。

つまり、個々の違いを認めて、お互いを尊重し活かしていくこと。

それぞれダイバーシティとインクルージョンの意味がそのまま合わさった単語です。

日本ではまだ、海外の人に対して少し偏見があったり、女性は家庭に入るべきなどの考えがまだ残っていますが、少しづつ人々の考え方が変化しているのも事実であり、このようなことが日本の課題点でもあります。

なぜダイバーシティ・インクルージョンが注目されるのか?

なぜ今日本や世界ではダイバーシティ・インクルージョンが注目されているのでしょうか?

日本は島国ということもあり、独特の企業文化があると言われています。

度々、海外と比べられる事が多いですよね。

日本の企業(古ければ古いほど)は従業員や組織の同質性が高ければ高いほど企業としてまとまりが出ると考えるところが数多くありました。

そのため、多様性よりもみんな同じでいる同質性が求められてきたのです。

しかし、時代の変化とともに日本の企業にも変化が出始めたのは私たちも実感することですよね。

外資系企業の日本参入やグローバル化の動きの高まり、テクノロジーの発展などにより、日本の企業も積極的にダイバーシティ・インクルージョンを取り入れることを求められるようになりました。

もちろんそれは企業の中だけではなく、日常のあらゆる場面でも実感することですよね。

しかし、まだまだダイバーシティやインクルージョンについて詳しく知らない…という企業が多いのも事実。

「ダイバーシティという言葉がどのようなことをさすと思うか」

この言葉を企業にアンケートをとったところ、『「ダイバーシティ」という言葉を知らない』が4番目にランクインしています。

では、ダイバーシティ・インクルージョン、なぜこんなにも注目されているのでしょうか?

その理由を紹介していきます。

1 企業のグローバル化が当たり前になってきた

だんだんとグローバル化が当たり前になり、国や地域を超えて様々なやり取りが行われるようになったのも日本のダイバーシティ・インクルージョンが進んだ一因なのではないでしょうか?

先ほど海外企業の日本進出を述べましたが、実際には日本企業の海外進出も進んでいます。国際競争は事業問わず広がっているため、様々な価値観を持つ世界中の顧客のニーズに合う商品やサービスを生み出して行くことは世界規模の消費を促すことに繋がるのです。

そのため企業は様々な人の価値観を受け入れたり、容姿や国籍、人種などを問わない採用をする、などのダイバーシティ・インクルージョンが重要視する必要があります。

2 日本の働き手の減少とその構造

日本の労働者は年々不足し、企業は必要な従業員を確保できず、操業できない可能性があると言われています。

労働者が不足しているだけでなく、今後は日本の高齢化が進み、日本の労働人口の減少によって優秀な人材を確保できないという問題も挙げられます。

日本には2025年問題という、2025年までに団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となるタイミングの前後で引き起こされる様々な問題があるのはご存じでしょうか?

これは今よりも出生率が3倍だったころの世代約800万人が後期高齢者になるタイミングであり、慢性的な人手不足に陥ることが予測されます。

日本はこれから海外からの労働者の受け入れを増やし、よりダイバーシティ・インクルージョンな労働基準を作っていく必要があるのではないでしょうか。

3 雇用する側の意識や1人1人の価値観の尊重

社会人になったら仕事が一番…この考え方、徐々に変化しているのではないでしょうか?

今では「ワークライフバランス」という言葉が確立している通り、「仕事と私生活を両立させる」「個々の能力を発揮する・重視する」「帰属意識の薄れ」など、様々な働き方や雇用形態で仕事をとらえようとする人が増えてきています。

また、女性の働き方も変化しており、これまでの育児や家事のバランスなども男女間で変化しつつありますよね。

最大限のパフォーマンスを行いながら、私生活もしっかり考える。

企業は多様な人々のニーズに合わせた柔軟なマネジメントを行う必要がありそうです。

4 人々は体験にもお金を払うようになってきた

実は日本の消費市場は飽和状態にある一方で、個人の消費思考はモノからコトへ変化するなどの多様化が進んでいます。

もちろん消費者が変われば、企業もそれに対応してダイバーシティ・インクルージョンを取り入れた企業戦略を積極的に取り入れなくてはいけません。

世の中の流れに合った方法を積極的に取り入れなければ生き残れなくなって来ています。

より消費者にマッチしたサービスやプロダクトを提供するためにも、多様な人材を獲得しなければいけなくなるでしょう。

参考:HRpro「ダイバーシティ」とは? 意味や効果、課題のほか企業の取り組み事例などを解説

日本のダイバーシティ・インクルージョンはどれぐらい進んでいる?

では日本ではどのくらいダイバーシティ・インクルージョンが進んでいるのでしょうか?

経済産業省では日本企業にダイバーシティ経営を推奨しており、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」ということをダイバーシティ経営と定義しています。

経済産業省が提言する「多様な人材」とは、性別、年齢、人種や国籍、障がいの有無、性的指向、宗教・信条、価値観などの多様性だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性も含み、「能力」には、多様な人材それぞれの持つ潜在的な能力や特性などもあります。

「イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」とは、組織内の個々の人材がその特性を活かし、生き生きと働くことのできる環境を整えることによって、自由な発想が生まれ、生産性を向上し、自社の競争力強化につながる、といった一連の流れを生み出しうる経営です。

国を挙げて推奨しているこのダイバーシティ経営。日本でもダイバーシティ・インクルージョンが当たり前の世の中になりつつあります。

ダイバーシティ・インクルージョンを活かすことによって生まれること

ここまで、日本がようやくダイバーシティ・インクルージョンに注目し始めたとお伝えしましたが、実は日本企業がこの言葉を使い始めたのは2000年以降の話。

当時も現在のように労働人口の減少が問題視され始め、その労力の担い手として、今まで労働力の中心として考えられて来られなかった女性や障がい者、今最も注目されている外国人を雇用する企業が増えていきました。

ダイバーシティという観点を企業が社内に取り入れることで、多様な価値観やライフスタイルを持つ人材を獲得することに繋がり、組織内のアイデアや構成に新しい形を与えたり、プロダクトやサービスのイノベーション創造に繋がるメリットがあります。

ただ、今まで根強く存在し続けていた日本のシステムを変えるのは難しく、以前の風潮やシステムに慣れている社員にとっては多様性をいきなり受け入れるのは簡単なことではありません。

そのため、ダイバーシティを補完し、発展させ、より多くの人に理解してもらえるようインクルージョンの必要性が考えられるようになったという背景があります。

ダイバーシティ・インクルージョンに取り組むことで生まれること(メリット)は、

- イノベーションの創出が期待できる

- 当事者意識が強くなり、モチベーションが高くなる

- 個々の能力(スキル)を高める

- より多様性を認め合い、尊重する風土・文化で信頼関係が生まれる

- 離職率の低下につながる

などのこれらの効果を生み出す可能性があります。

今よりも1人1人が自分らしく、相手を尊重し認め合った様々な働き方ができる社会をダイバーシティ・インクルージョンを取り入れることで作ることができるのです。

最後に

今回は、なぜダイバーシティ・インクルージョンが今重要なのか、そしてそのメリットなどをご紹介してきました!

よくダイバーシティ・インクルージョンについて聞くけど、実際どういうものなのか?同社会で活かされているのか?などを知らなかった人も多かったのではないでしょうか。

日本はこれからより一層ダイバーシティ・インクルージョンに注目し、1人1人が自分らしく生きることのできる世の中になっていくでしょう。

私たちもこれから実感していきたいですね。

エシカル就活では様々な社会課題に対して事業で解決することを目的としたエシカル企業を掲載しています。

あなたの気になるエシカル企業を見つけてみてくださいね!